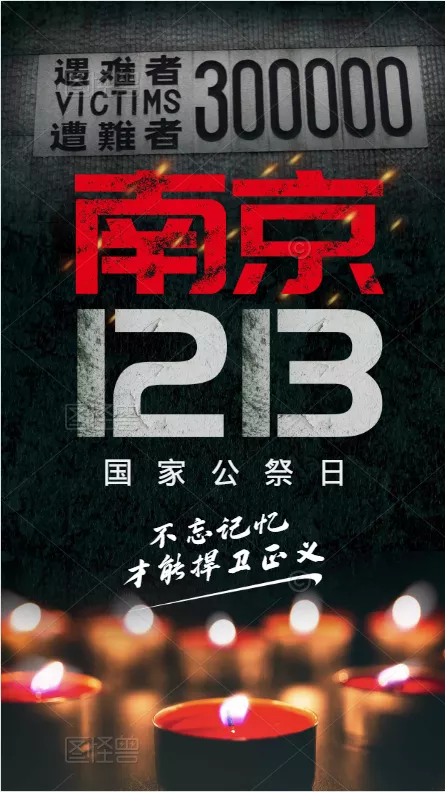

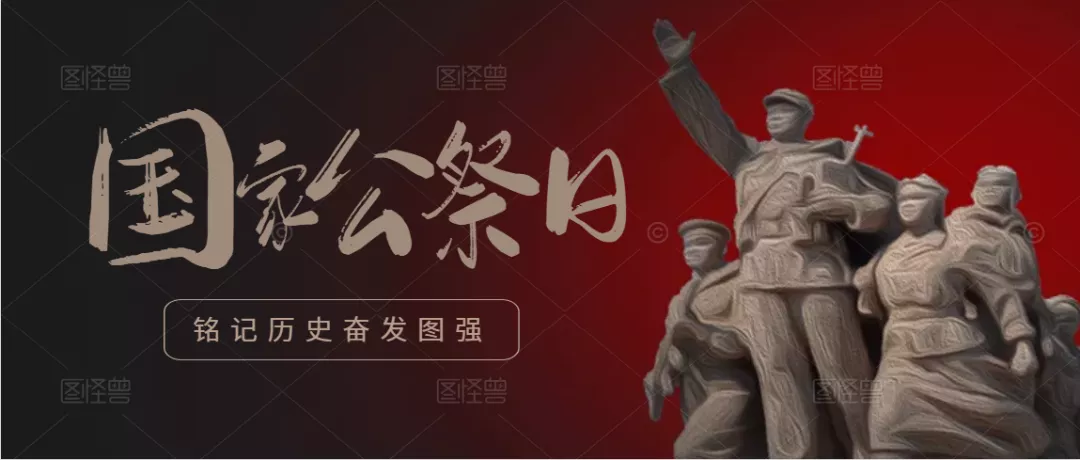

國家公祭日|銘記歷史,勿忘國恥,吾輩自強

國家公祭日,是一個國家為紀念曾經發生過的重大民族災難而設立的國家紀念活動。第二次世界大戰結束后,主要參戰國政府紛紛推出。南京大屠殺死難者國家公祭日是中國政府設立的紀念日,以國家公祭的方式,祭奠在南京大屠殺中死亡的30多萬同胞。2014年2月27日,十二屆全國人大常委會第七次會議通過決定,以立法形式將12月13日設立為南京大屠殺死難者國家公祭日。決議的通過,使得對南京大屠殺遇難者的紀念上升為國家層面, 表明了中國人民反對侵略戰爭、捍衛人類尊嚴、維護世界和平的堅定立場。

一、歷史背景

南京大屠殺(英語:Nanjing Massacre, Rape of Nanjing)是中國抗日戰爭初期侵華日軍在當時的中國南京犯下的大規模屠殺、強奸以及縱火、搶劫等戰爭罪行與反人類罪行。日軍暴行的高潮從1937年12月13日攻占南京開始持續了6周,長達四十多天慘絕人寰的大屠殺,直到1938年2月南京的秩序才開始好轉。

據第二次世界大戰結束后遠東國際軍事法庭和南京軍事法庭的有關判決和調查,在大屠殺中有20萬以上乃至30萬以上中國平民和戰俘被日軍殺害,約2萬中國婦女遭日軍奸淫,南京城的三分之一被日軍縱火燒毀,財產損失不計其數。

在中國,自1947年南京軍事法庭審判以來,普遍認為約有30萬人在大屠殺中遇難。在日本,日本政府承認“發生過殺害非戰斗人員和掠奪等行為”,但對遇難人數則曖昧不清,也有認為南京大屠殺不存在的“否認派”。“否認派”的論調得到部分日本政商勢力的支持,在華人世界引起強烈反感,這也使得南京大屠殺成為嚴重影響中日關系的主要歷史問題之一。

二、銘記歷史,勿忘國恥

國家公祭日是群眾路線的生動體現,體現的是對群眾的尊重,是對生命的敬畏。而以國家公祭日的形式奠祭,也表明抽象的國家已經擬人化,國家的意志、信念和情感,正與普通人情相融,因此,國家公祭日的設立,也表明國家政治的世俗化、平民化,體現了政治文明的進步。也是對日本不承認侵華戰爭提供了有力的說明。

今天是12月13日,是國家公祭日,每一個中國人都應該銘記的一天。

巍巍金陵,滔滔大江,鐘山花雨,千秋芬芳。一九三七,禍從天降,一二一三,古城淪喪。侵華倭寇,擄掠燒殺,尸橫遍野,血染長江。三十余萬,生靈涂炭,煉獄六周,哀哉國殤。

硝煙雖遠去,國恥民殤不應忘記。

1937年12月13日,那一天是侵華日軍的鐵蹄踏入南京,那一天是人類文明史上最黑暗的一頁!

30萬生靈,有血有肉的同胞啊!就這樣凝固成一串名字,刻在了歷史的墻上。

鐘山垂淚,秦淮泣血!

警鐘長鳴,駐足默哀!

我們忘不了1937年的南京,是為了守護歷史的真相,是為了守護更加繁榮昌盛的祖國!

這段歷史,與你我的過去和未來勾連,經歷的傷痛和不屈的抗爭會時刻提醒我們:

這強大,來之不易,這和平,來之不易。

落后就要挨打,前事不忘,后事之師,祖國強大才是每個中國人堅強的后盾。

國家公祭日,是提醒、是鞭策,也是一種對更廣泛和平的期盼。

此生無悔入華夏,來生還做中國人!

銘記歷史,勿忘國恥,珍愛和平,吾輩自強!為中華民族之偉大復興而奮斗!